Table des matières de cette page:

1. Le système énergétique

actuel : basé sur les énergies non renouvelables

2. Les énergies fossiles

: raréfaction programmée et problèmes environnementaux

3. L’énergie nucléaire

: des problèmes environnementaux et d’acceptabilité

4. Le renouvelable : d’immenses

potentiels mais un développement difficile

5. La consommation énergétique

mondiale

6. Quel Futur pour l’énergie

?

1. Le système énergétique

actuel : basé sur les énergies non renouvelables

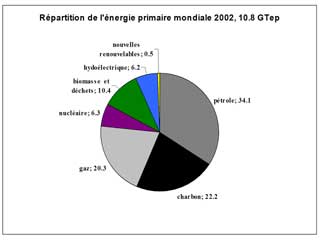

Chaque

année, l'humanité consomme 10.8 milliards de tonnes

d'équivalent pétrole (1)

, quantité contenue dans un cube d’environ 2.2 km d'arête.

Cela représente 1.5 tonnes par habitant ou 2 kW de puissance

continue (1 fer à repasser à chaque main, continuellement

allumé...).

(1) Une tonne équivalent

pétrole (TEP) correspond à l’énergie

dégagée par la combustion parfaite d’une tonne

de pétrole. 1TEP = 42 GJ = 11'700 kWh.

Le prix de l'énergie, qui est grosso modo

resté stable depuis quelques décennies, peut-être

qualifié de bas puisque le litre de mazout coûte, en

Europe, 2 fois moins cher que l'eau minérale, qui est une

ressource renouvelable, abondante et régionale....

Autre exemple, un bain de 100 litres coûte

environ 15 centimes pour le chauffage de l'eau contre 25 centimes

pour cette eau. Les habitants des pays du nord disposent donc très

facilement de toute l'énergie nécessaire et ne se

privent pas pour le superflu. Pour le citoyen peu au fait des réalités

des problèmes de l'énergie, cela peut sembler le signe

d'une très grande abondance en énergie, alors que

près de 85% des ressources utilisées ne sont pas renouvelables.

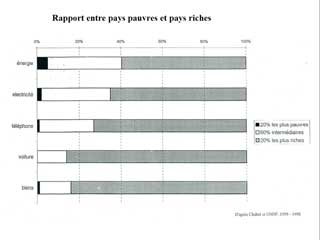

Cette première constatation doit être

relativisée par les inégalités profondes entre

la consommation des individus selon les continents. Ainsi, un américain

moyen va consommer 8 tonnes de mazout par année contre 0,3

pour le citoyen de certains pays d'Afrique ou d'Asie. Il s'agit

de moyenne et on se gardera ici de comparer la consommation d'énergie

des 5% les plus riches de la planète à celle des 25%

les plus pauvres, qui correspond au minimum vital. On estime à

2 milliards le nombre d'individus vivant sans électricité.

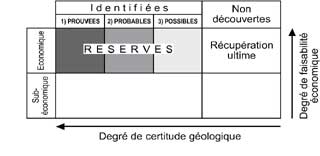

Les agents énergétiques se répartissent de

la façon suivante :

Energie primaire, total : 10’800 MTEP.

Valeurs 2002, d’après AIE (2004) (World Energy Outlook)

Energie primaire, total : 10’800 MTEP.

Valeurs 2002, d’après AIE (2004) (World Energy Outlook)

* la part de l'électricité

a été "valorisée", c'est à

dire ramenée à l'énergie primaire nécessaire

à la produire dans une centrale électrique thermique

classique. Le facteur multiplicatif est 3, ce qui correspond à

un rendement de conversion chaleur électricité de

~ 40% et de combustion de ~ 80%.

** géothermie, éolien,..

***la part de la biomasse, essentielle dans de nombreux pays du

sud, est souvent écartée des statistiques officielles

car celles ci ne prennent en compte que les énergies liées

à des flux financiers, aisément comptabilisés.

Ces chiffres amènent quelques

remarques :

• Les énergies fossiles fournissent

près de 80% de l'énergie mondiale

• Le nucléaire ne joue qu'un rôle

modeste dans l'approvisionnement énergétique mondial

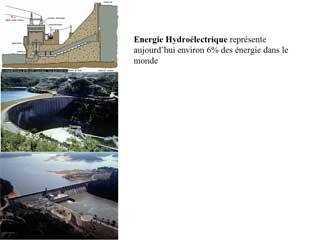

• Pour le moment, l'hydroélectrique

est la seule ressource renouvelable qui contribue de façon

réelle aux besoins humains, la biomasse étant en grande

partie gérée comme une ressource non renouvelable

(problème de la désertification)

• Si on s’intéresse à

l’énergie finale (celle qui est consommée),

la part de l’électricité tombe à 20%,

à cause des pertes de production

2. Les énergies fossiles : raréfaction

programmée et problèmes environnementaux

Les valeurs des réserves

et des ressources en énergie non renouvelables doivent être

traitées avec beaucoup de prudence, elles peuvent varier

selon les sources pour des raisons objectives (désaccord

scientifique, problèmes de définition,…) ou

des raisons plus subjectives, liées par exemple à

des aspects géopolitiques. Il faut également bien

séparer ressources et réserves et prendre garde au

degré de fiabilité des chiffres.

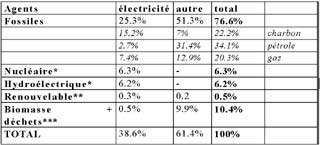

Il faut tout d'abord distinguer ce que l'on appelle

les "ressources" et ce que l'on appelle les "réserves

prouvées". Les ressources sont les quantités

théoriques estimées à partir de considérations

physiques sans contrainte technique ni économique. Les réserves

prouvées sont les quantités repérées

avec une haute probabilité (90% ou plus) susceptibles d'être

techniquement et économiquement exploitées.

d’après Prof. Gorin, Université

Genève

Définition des réserves,

ensemble = ressource

1) prouvées : P90 : 90% de probabilité

2) probables : P50 : 50% de probabilité

3) possibles : P10 : 10% de probabilité

Depuis la révolution industrielle, on aurait consommé,

grosso modo, 1/5 des ressources totales pétrolières

(entre 1/4 et 1/6 selon les experts). Au milieu de ce siècle,

les derniers gisements importants de pétrole conventionnel

seront concentrés au Moyen Orient, ceux du gaz en Russie

et au Moyen Orient.

Il faudra alors exploiter le pétrole non

conventionnel (extra lourd, schistes et sables bitumineux,...),

mais à quel coût économique et écologique?

On imagine sans peine les tensions internationales que cela risque

de provoquer.

La situation du gaz naturel est analogue, quant

au charbon, il possède des réserves encore très

importantes.

La pollution urbaine

Il s'agit du fameux "smog" qui empoisonne

la vie des citadins en toutes saisons :

• en hiver, les inversions de température

associées aux émissions des chauffages et des véhicules

à moteur aboutissent à un haut niveau de pollution

de l'air (NOx, SO2, CO, imbrûlés,...)

• en été, le rayonnement solaire

associé à la chaleur et aux oxydes d'azote produits

par les véhicules à moteur provoque des taux élevés

d'ozone troposphérique.

Les problèmes soulevés par la pollution

de l'air des villes sont éminemment complexes et touchent

l'ensemble des disciplines : sciences de l'ingénieur, architecture,

urbanisme, aménagement du territoire, économie, sciences

humaines, droit, politique. Ils deviendront de plus en plus aigus

dans les métropoles du Sud, où se cumulent développement

anarchique des villes, techniques de transport anciennes et polluantes,

climat chaud et ensoleillé et manque de financements.

L'effet de serre

Il s'agit plus précisément de l'amplification

de l'effet de serre naturel, qui, en piégeant le rayonnement

infra rouge, augmente déjà la température du

globe de 30°C environ et la rend vivable. Certains gaz issus

des activités humaines et principalement de la production

ou de l'utilisation de l'énergie amplifient cet effet naturel.

Si la réalité de l'amplification de l'effet de serre

n'est pas remise en cause, son effet réel sur la température

du globe est lui très difficile à observer. D'où

le principe dit de précaution, qui veut que l'on limite les

émissions de gaz à effet de serre dès à

présent.

3. L’énergie nucléaire

: des problèmes environnementaux et d’acceptabilité

Ressources

Concernant les réserves en uranium, il faut

se montrer très prudent sur les chiffres pour les raisons

suivantes :

• Il s'agit de gisements très dilués

(< 1%), dont les conditions de formation sont mal cernées.

• L'uranium est une matière première

hautement stratégique et les données sur les réserves

sont souvent considérées comme secret militaire.

Les ressources en uranium ne sont pas un problème

avant le XXIIème siècle au rythme de leur utilisation

actuelle.

La filière nucléaire est caractérisée

par sa complexité et sa haute technicité.

La pollution radioactive

L'accident de Tchernobyl a clairement montré

que l'utilisation de l'énergie nucléaire, en l'état

des techniques, n'était pas exempte de conséquences

globales sur l'environnement.

Quels obstacles au nucléaire

aujourd'hui?

D’après l’article de D. Finon

dans livre Cuepe EES N° 2, plusieurs contraintes pèsent

sur le développement de l'énergie nucléaire

:

• Acceptabilité sociale. La spécificité

des risques nucléaires - risque d'accident de très

faible probabilité mais aux conséquences très

élevées, risque de gestion des déchets de vie

longue étalée sur une durée intergénérationnelle,

risque de prolifération militaire - rend difficile la formation

de préférence collective et impossible le consensus

scientifique.

• Contraintes économiques. Elles sont

au nombre de trois :

1. Inadéquation de la technologie nucléaire

avec l'organisation concurrentielle des industries électriques

: unités nucléaires non divisible (1 000 MW d'un coup)

et très gourmande en capital (peu de combustible), crainte

des incertitudes à moyen et long terme (risques réglementaires,

risques de fin de vie, risque de rejet social en cas d'accident

majeur dans le monde,..)

2. Concurrence des cycles combinés à

gaz (production d’électricité avec un cycle

fermé à turbine à vapeur et un cycle ouvert

à turbine à gaz de combustion du gaz naturel)

3. Contrainte de financement dans les pays émergents

: les organismes internationaux ont de la peine à trouver

les importants capitaux nécessaires, les acteurs locaux n'ont

pas la taille économique suffisante et préfèrent

des options plus progressives.

4. Le renouvelable : d’immenses potentiels

mais un développement difficile

L'homme n'a pas attendu la fin de

ce siècle pour se chauffer, se mouvoir, produire grâce

à l'énergie solaire. Elle a longtemps constitué

l'unique ressource énergétique de l'humanité,

mais la civilisation industrielle n'a pu s'accommoder d'une source

d'énergie abondante mais capricieuse, naturelle mais fugitive.

Pour bien appréhender le rôle qu'elles pourront jouer

dans le futur, on peut relever six points importants.

Study in depth: Spécificités

des énergies renouvelables (pdf) , Bernard

Lachal, Université de Genève

1. La part des énergies renouvelables

dans la couverture des besoins humains a atteint son minimum et

a maintenant tendance à croître.

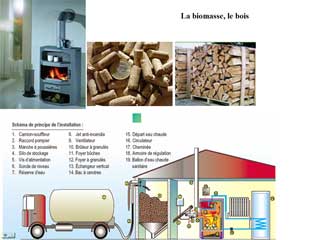

2. L'utilisation énergétique

de la biomasse constitue encore le pilier des énergies

renouvelables, principalement au sud. Toutefois, l'homme a à

son égard un comportement essentiellement de prédateur

qui doit être radicalement modifié pour qu'elle mérite

véritablement son qualificatif de renouvelable". Exploitation

"raisonnable" de la forêt, développement

de cultures énergétiques efficaces et ne concurrençant

pas la production alimentaire sont quelques uns des défis

à relever pour que le potentiel important de cette filière

soit pleinement et durablement exploité, ce qui serait une

révolution dans les rapports que l'homme entretien avec la

nature.

3. Les filières

très anciennes, datant de l'antiquité (hydraulique

et éolienne), ont pleinement bénéficié

d'avancés techniques (turbines, aéronautique,..) et

constituent encore des technologies sur lesquelles il faut compter.

Les moulins ont totalement disparu et la force de l'eau est utilisée

aujourd'hui pour produire de l'électricité qui peut

être facilement transportée et distribuée grâce

au développement du réseau électrique. Le taux

d'équipement de l'hydroélectricité est très

variable d'un continent à l'autre : très élevé

en Europe (80%), moyen en Amérique du Nord (50%) et faible

en Amérique latine, Afrique et Asie (<30%), qui possèdent

un potentiel énorme. L'impact sur l'environnement que peut

avoir de grands barrages, comme Assouan en Egypte ou le futur barrage

des 3 Gorges en Chine, peut être important; sans que cela

d'ailleurs soit une fatalité (voir l'utilisation du potentiel

hydraulique des pays de l'arc alpin par exemple). La mise en œuvre

d'installations plus petites (jusqu'aux microcentrales de quelques

kW) est nettement plus favorable de ce point de vue.

4. A plus long terme, seule

une transformation intensive issue directement du rayonnement solaire

a la capacité quantitative de se substituer aux énergies

fossiles, à condition que la demande en énergie se

stabilise grâce à une utilisation plus rationnelle.

Le rayonnement solaire constitue une ressource 10 000 fois supérieure

à la consommation mondiale d'énergie, répartie

assez régulièrement à la surface de la terre

quand on le compare aux autres ressources. L'espace nécessaire

aux transformateurs solaires n'est pas exagérément

important relativement aux autres transformateurs si on tient compte

de toute la chaîne, depuis l'extraction jusqu'au traitement

des déchets.

Les filières renouvelables les plus utilisées

aujourd'hui sont les plus extensives, et de plus elles sont liées

à d'autres cycles naturels fondamentaux (carbone et eau pour

les forêts et les grands barrages). Pour produire la même

quantité d'électricité que le barrage d’Assouan

(Haute vallée du Nil), il suffirait d'installer aujourd'hui

une centrale thermique solaire couvrant une surface d'environ 20

km² (soit une très faible portion de la retenue d'eau

actuelle), à des coûts économiques et environnementaux

certainement très inférieurs.

Les exploitations intensives (solaire mais aussi

éolienne) présentent donc des avantages indéniables

en permettant une exploitation de lieux inadaptés pour d'autres

activités (déserts, mers,..). Des différentes

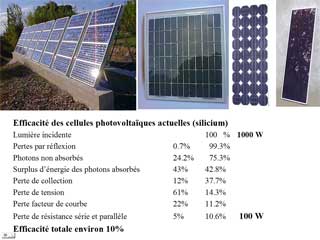

filières possibles, le photovoltaïque semble être

le meilleur candidat à long terme. Il constitue également

la seule filière réellement nouvelle et en pleine

évolution, où le potentiel de nouveautés technologiques

est immense. Les possibilités d'un développement rapide

sont réelles mais soumises à des contraintes économiques

difficiles. Sous nos latitudes, la capacité de pénétration

de ces technologies est principalement limitée par la possibilité

de stocker l'électricité d'une saison sur l'autre.

La filière hydrogène est à ce titre pleine

d'avenir mais son développement est discuté car soumis

au développement de nouvelles infrastructures lourdes.

5. Il ne faut pas opposer

production centralisée et production décentralisée,

qui sont complémentaires. Un point de vue souvent rencontré

veut qu'on oppose ces deux possibilités. Ne vaut-il pas mieux

renoncer à de tels schémas, souvent purement idéologiques,

et saisir toutes les opportunités de développement

des énergies renouvelables: la première forme fournit

des kWh à un réseau tandis que la deuxième

fournit soit directement des prestations dans des zones isolées,

soit soulage le réseau existant.

On estime à près de 2 milliards le

nombre de personnes au monde non encore connectées à

un réseau électrique et la plupart ne le seront sans

doute pas dans l'immédiat. On peut couvrir quelques besoins

élémentaires de cette population (éclairage,

radio,..) par des minicentrales solaires décentralisées,

individuelles ou collectives : il s'agit d'un marché très

important aussi bien pour la population concernée et pour

les acteurs du photovoltaïque.

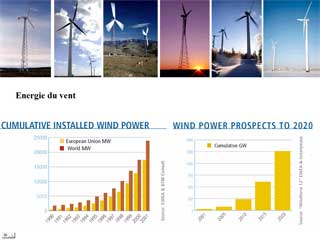

6. La poursuite du développement

des énergies renouvelables suppose une vision à long

terme et une action volontariste, comme le montre clairement

le succès de la filière "éolienne".

Un rôle critique est tenu par les pouvoirs

publiques et par les grandes sociétés énergétiques,

en pleines évolutions actuellement (mondialisation de l'économie,

affaiblissement du rôle de l'état, libéralisation

des marchés de l'électricité et du gaz,...).

Une attention particulière sera nécessaire pour que

la réglementation qui va être mise en place à

l'occasion de la libéralisation des marchés énergétiques

prenne en compte le nécessaire développement des énergies

renouvelables.

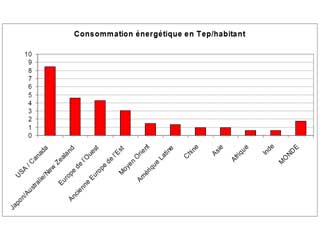

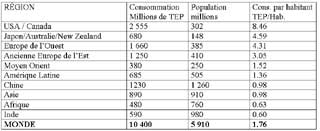

5. La consommation énergétique

mondiale

1) La consommation énergétique

actuelle : abondance apparente mais déséquilibres

profonds.

Chaque année, l'humanité consomme

environ 10 milliards de tonnes d'équivalent pétrole,

dont la répartition géographique est la suivante:

Consommation mondiale d’énergie,

par habitant et pour différentes régions (2000)

Consommation mondiale d’énergie,

par habitant et pour différentes régions (2000)

Rapport entre pays pauvres et pays riches

2) Les différents usages

de l’énergie : l’importance du domaine bâti

Dans les pays développés, on constate

une certaine tendance à l’égale répartition

entre les trois usages habituels de l’énergie : habitat/agriculture,

transports et industrie. Dans les autres pays, la répartition

varie fortement selon la structure sociale du pays, son taux d’urbanisation,

le type d’industrie,… En Suisse, la répartition

est la suivante :

Industrie/Services/Agriculture : 38%

Transport : 33%

Ménages : 29%.

Industrie

Les besoins énergétiques par unité

de marchandise produite diminuent avec le temps grâce à

l’amélioration des technologies et aux pressions environnementales.

L’énergie contenue dans les matériaux, objets,..

est appelée « énergie grise ».

Globalement, l’intensité énergétique

(quantité d’énergie par franc de richesse produite)

suit une évolution « en forme de cloche » avec

le temps : au début, l’industrialisation de base nécessite

beaucoup d’énergie pour la production des premières

richesses et on doit accroître fortement l’investissement

énergétique pour accroître la richesse ; passé

un cap, l’augmentation de la richesse fait appel de moins

en moins à de l’énergie et l’intensité

énergétique diminue. Une question essentielle est

la possibilité pour les pays non développés

ou en cours de développement d’éviter la première

phase très intensive en énergie pour accéder

directement à une faible intensité énergétique

(« leap frogging »).

Transport

Le secteur des transports est le secteur qui augmente

le plus vite, que ce soit les voitures individuelles, le transport

des marchandises en camion ou le transport aérien. Ainsi,

en Suisse, la contribution du transport est passée de 27%

en 1980 à 31% en 1996, cela correspond à un accroissement

relatif deux fois supérieur à celui de la consommation

énergétique totale.

Il faut souligner l’importance de l’aménagement

du territoire dans le choix des modes de transport des personnes,

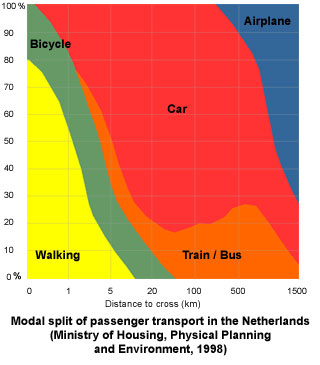

comme le montre la figure ci après.

Par exemple, on constate sur ce graphique, valable

pour la Hollande, que pour les distances inférieures à

500 m, 20% des gens se déplacent en vélo, les autres

à pied. Pour des déplacements de plus de 3 km, la

majorité des personnes choisissent des modes utilisant de

l’énergie (train, bus, voiture et avion).

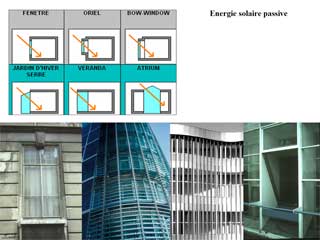

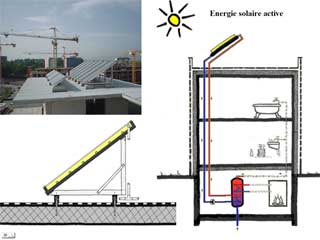

Bâtiments

Cinq points peuvent être relevés:

1. les besoins thermiques

des bâtiments représentent un enjeu important pour

l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ainsi, à Genève,

la demande d’énergie thermique des bâtiments

(chauffage et eau chaude) représente :

• Plus que 50%

de la consommation énergétique du canton de Genève

• Environ 42%

de l’énergie totale consommée en Suisse

• Environ 33% de

la consommation mondiale

2. l'évolution de la consommation

énergétique liée est caractérisée

par une relative stabilité en Suisse comme dans les pays

voisins, malgré une forte augmentation de surface.

3. de nouveaux besoins

apparaissent ou vont apparaître dans les pays méditerranéens

(encore peu chauffés) ou du sud (eau chaude sanitaire).

4. les possibilités d'action

pour maîtriser l'usage de l'énergie sont nombreuses,

mais longues à mettre en place.

5. Le cas de la

climatisation est beaucoup plus complexe mais préoccupant.

Study in depth: Les

besoins d'énergie thermiques des bâtiments (pdf)

Bernard Lachal, Université de Genève

6. Quel Futur pour l’énergie ?

Les scénarios énergétiques

à long terme (2050 – 2100) sont sujets à de

nombreuses études. Rappelons qu’il s’agit d’exercices

de prospective, qui n’ont pas pour but de prédire l’avenir

mais d’imaginer et d’explorer les futurs possibles.

La différence principale entre les scénarios

que l’on peut trouver dans la littérature réside

dans la consommation totale d’énergie consommée.

Celle-ci peut varier du simple au double en 2050 et du simple au

quadruple en 2100. Les scénarios à basse consommation

se basent sur des politiques exigeantes, les scénarios à

haute consommation sont souvent des scénarios dits de «

laissez faire » (« business as usual »).

La possibilité de réellement limiter

la consommation énergétique est un sujet d’intenses

controverses ; tout le monde s’accorde à penser que

ceci est techniquement possible et souvent économiquement

rentable. Le conservatisme et la résistance au changement

sont les facteurs explicatifs souvent donnés. Ce qui fait

dire à certains que seule une crise importante pourrait faire

bouger les mentalités.

Dans une perspective 2050 et malgré leur

différence, les divers scénarios s’accordent

toutefois sur certains points:

• Les énergies fossiles (pétrole,

gaz et charbon) continueront à être beaucoup employées,

la quantité totale utilisée est évidemment

minimum dans les scénarios économes en énergie

• La part du nucléaire ne dépassera

pas les 15%, sa contribution étant le plus souvent imaginée

identique à la présente (5 – 10%)

• La contribution des énergies renouvelables

varie fortement (20 à 50%), elle est la plus forte dans les

scénarios à basse consommation

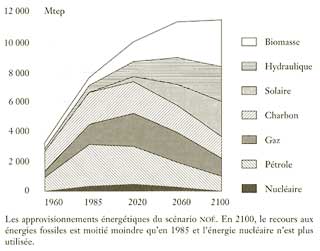

Exemple de scénario très volontariste,

où la consommation énergétique est contenue

par des actions vigoureuses d’économie d’énergie

(baisse dans les pays du Nord, augmentation dans ceux du Sud pour

arriver à un certain rapprochement) ; on voit la part importante

que peut prendre dans ces conditions les énergies renouvelables.

Scénario NOE, de B. Dessus, voir Exemple de comparaison de

3 scénarios : article BL sur scénarios.

Study in depth: Le

système énergétque mondial, 3 scénarios

long terme (pdf) Bernard Lachal, Université

de Genève

En conclusion, la résolution des problèmes énergétiques

sera d’autant moins difficile que la consommation énergétique

sera limitée. Vu l’importance des quantités

d’énergie utilisée pour la construction et l’utilisation

des bâtiments, il est dès lors impératif d’intégrer

le plus possible les impératifs d’économie d’énergie,

que ce soit pour le neuf ou la rénovation. Le rôle

de l’architecte est dans ce cadre prépondérant.

|

![]()